今なぜ国語なのか。

それは、数学も、英語も、令和において全ての入試は「国語化」が進んでいるからなのです。その兆候を、ホームページをご覧のお母さんにだけお話します。

国語化とは?

国語化、と言われてピンとこないお母さんも多いと思います。

もっと分かりやすく書くならば、「問題文量の増加」です。

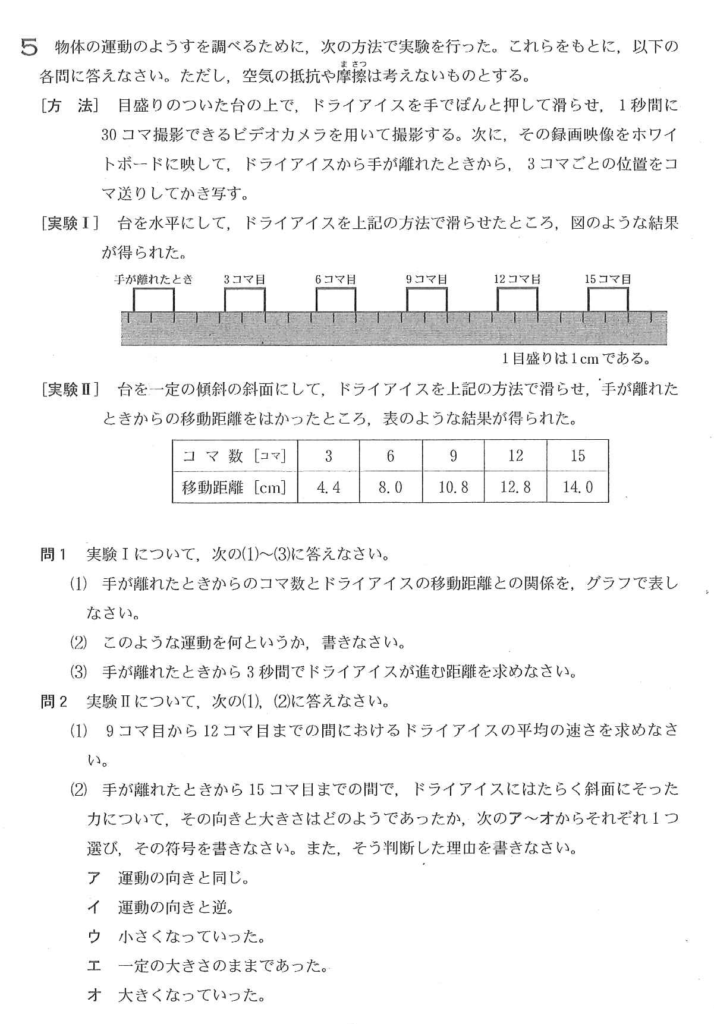

下に私が受験生だった年の石川県公立入試問題と、令和4年度の入試問題の理科から一部抜粋したものを載せます。

(平成23年度石川県公立入試より抜粋)

(令和4年度石川県公立入試より抜粋)

どちらも、物体の運動からの出題です。

文章量が増えていることは一目瞭然かと思います。

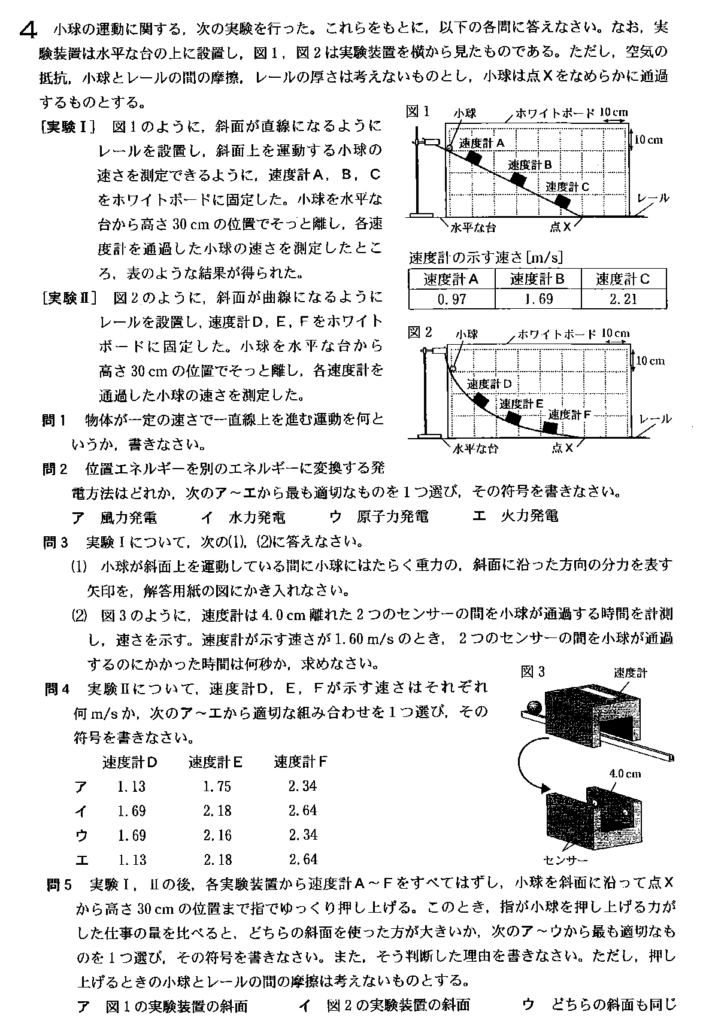

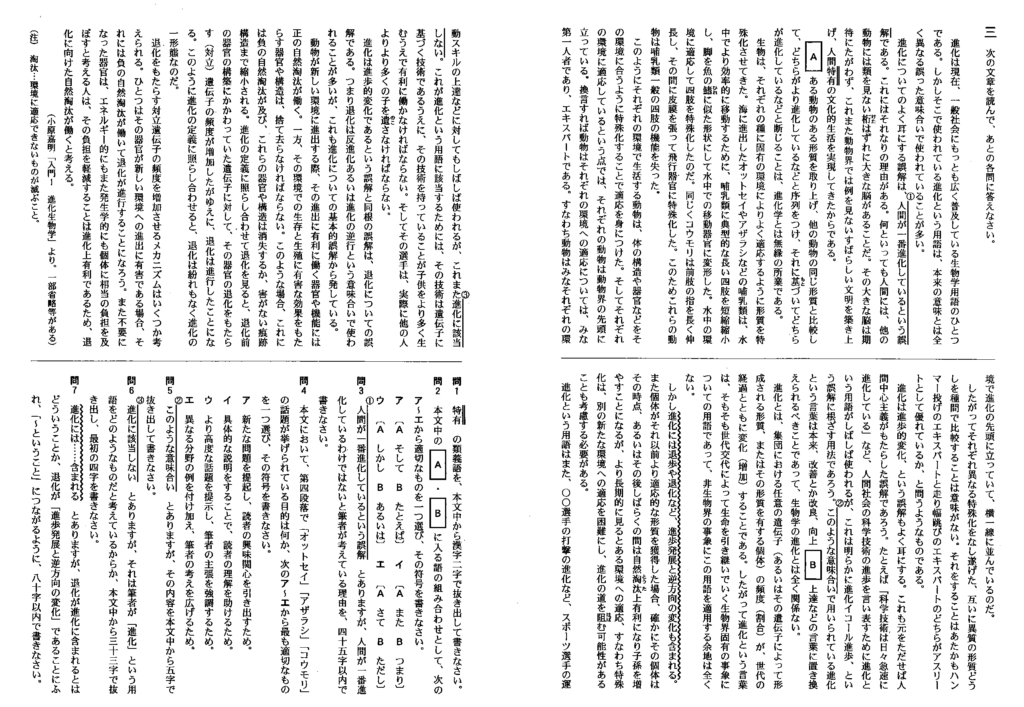

次に、国語の問題を見比べてみましょう。

同じく、平成23年度と令和4年度公立入試の問題です。

(平成23年度石川県公立入試より抜粋、編集)

(令和4年度石川県公立入試より抜粋)

パッと見て、あまり変化はないように思えるかもしれません。

ですが、行数や1行あたりの文字数は増えています。

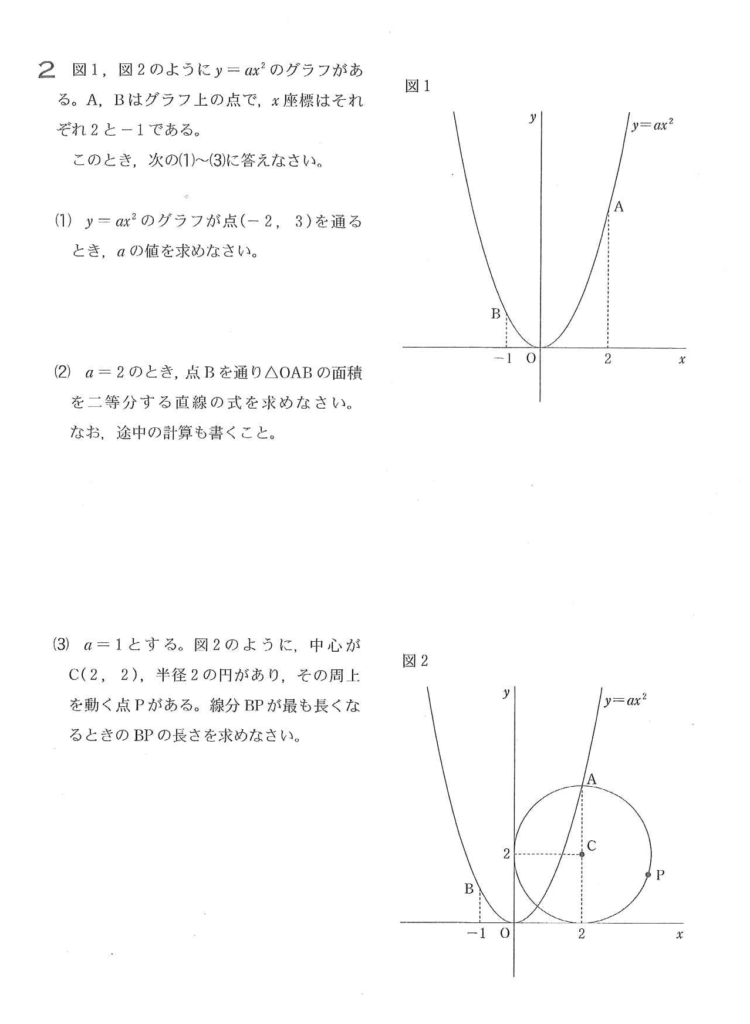

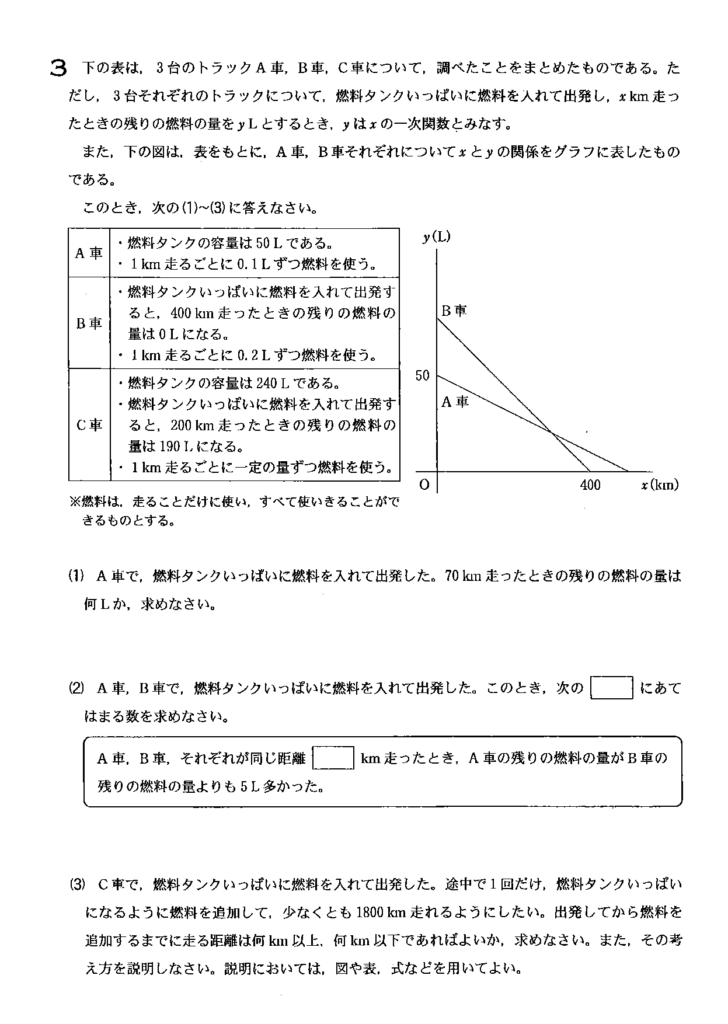

数学も比較してみましょう。

関数の問題です。

(平成23年度石川県公立入試より抜粋)

(令和4年度石川県n公立入試より抜粋)

こちらも、明らかに文章量が増えています。

特に、令和4年度の1次関数の問題。

同じような問題がここ最近の石川県公立入試で出題されています。

これが「入試の国語化」です。

そして、どの教科においても、年々問題文が増えてきています。

つまり、「国語化」が進んでいるのです。

国語化した入試には何が必要か

結論から書きます。

こういった入試には、読解力が必要不可欠です。

例えば、上の例に挙げた数学について、それなりの文章量を読まないといけないことはわかってもらえたかと思います。

もちろん、ただ読むだけではダメです。

読んで得られた情報を式や図に落とし込むことも必要です。

つまり、読解力がないと、式すら立てられないのです。

数学の力を使う、そのスタートにすら立てないのです。

理科や社会についても同様です。

量を読み、内容を理解したうえで解答しないといけないわけです。

正しく読解できないと、せっかく蓄えた知識も、発揮できずに無駄になってしまいます。

ここまで英語には触れてきませんでしたが、英語はそもそも国語にかなり性質が近いです。

使い慣れていない言語を使用するだけで、長文を読んで解く、という根本的は部分は一緒です。

国語化した入試において、読解力が必要である、というのはこういうことです。

ここまで読んでいただいた保護者の方の中には、大げさだと思われる方もいたと思います。

実際に、読解力がなくて問題を読み取れない、意味が分からないということはある一定のレベルを超えれば、かなり少なくなります。

ただ、じっくり読めば、です。

お子さんのテストにおいて、定期テストでは高得点をとれるけれど、実力テストや模試になると点数がなかなか取れない、ということはないですか?

そして、見直しの際にこういうのをよく聞きませんか?

「もう1回解いたら解けた!」

「よく読んだら簡単な問題やん!」

と。

じゃあなぜこういった問題がテスト中にできないのか。

これも、読解力の不足に原因があります。

なぜなら、読解力の有無は、問題を解くスピードにも大きくかかわってくるからです。

読解力がないと、1つの文章を読んで解くのにも時間がかかります。

難しい内容の本だと、1ページ読むのにも時間がかかりますよね?

それと同じことです。

1問に時間をかけると、時間が足りなくなり、テスト中に焦りも出てくる。

そうなると、さらに読めなくなる。

その悪循環の結果、解ける問題が解けなかった、ということが起こるのです。

定期テストと比べて難易度が高いテストにて、大きく点数を落としてしまう子は、総じて読解力不足と言えます。

入試の国語化を乗り越えるためには、読解力の向上が必要不可欠なのです。

読解力を鍛えるには

それでは、読解力を鍛えるためにはどうすればいいのか。

多くのお母さんはそう思われたはずです。

私自身、あまり国語は得意ではありませんでした。

親にはいろんな本を与えられましたが、それも自分からは手を付けず・・・

定期テストではそれなりに点数がとれていても、実力テストで点数がガクッと下がる。

まさに、上で書いたような、読解力のない子供でした。

そんな私が国語やその他教科を伸ばせた要因は、とにかくたくさんの文章を読み、多くの問題を解いたことです。

たくさんの文章題を解いているうちに、テストにおいても、時間が足りなくて解けない、ということはほとんどなくなりました。

力がついてからは、問題文の意味が分からない、ということもまずありませんでした。

ですので、読解力を付けるうえでは、読む量、解く問題を増やすのは避けては通れない道なのです。

指導内容について

読解力向上には、解く量を増やすことが大切だと書きました。

量を増やすために、maru塾では、必ず週に3問以上、時間を決めて国語の文章題に取り組んでもらいます。

繰り返しにはなりますが、読解力向上のためには、とにかく問題量を増やすことが必要です。

解き終わった後に必ず専任講師が添削を行います。

解いた問題をプロの講師がチェックし、正しく読めているか、読む際のポイントはどこか。

とくに間違えた問題、空欄で書けなかった問題については記述のポイントも合わせて細かく指導します。

記述も、正しく書けているか、正しく言葉をつかえているか、厳しくチェックいたします。

また、時間を決めて取り組んでもらうことで、時間内に読み解く力も養います。

試験の時間は50分と決まっています。

入試本番で国語の文章題1つにかけられる時間は、遅くとも15分です。

ですが、いきなりこの時間で解け、と言われても絶対にできません。

現に、石川県総合模試の第1回、生徒に国語の感想を聞くと、みんな口をそろえて「時間が足りなかった」と言います。

日頃の練習から時間を意識して解いてもらうことで、時間内に解けないことはなくなります。

最後に、添削の際に必ず語彙のチェックも行います。

文章中に出てくる語彙の95~98%が分かっていないと、その文章は読めない、と言われています。

ですので、必ず語彙のチェックを行い、分からなかった言葉はリストに記入してもらいます。

語彙の単語帳だけ眺めてもなかなか覚えられませんよね?

その語彙が使用されている文と合わせて読むことで、より記憶に残りやすくなるのです。

継続して読解問題を解き、講師が添削を行い、これを積み重ねる。

続けていけば、入試の国語化にも対応できるほどの読解力が必ず身につきます。